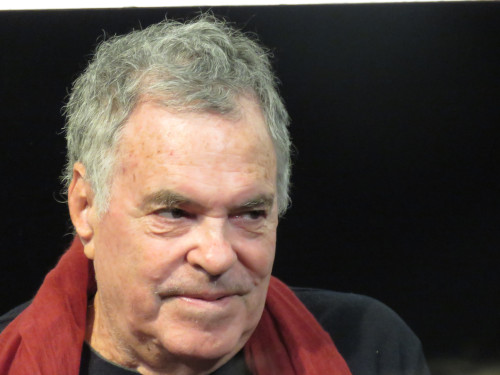

„Wir haben keine andere Wahl, als die Hoffnung zu bewahren“. Mit diesen Worten beantwortete der israelische Regisseur und Künstler Amos Gitai eine Frage, die ihm der Oberstufenschüler Lucien bei einem außergewöhnlichen Treffen im Kommunalen Kino am 12. Dezember gestellt hatte. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem Filmclub des DFG organisiert.

„Wir haben keine andere Wahl, als die Hoffnung zu bewahren“. Mit diesen Worten beantwortete der israelische Regisseur und Künstler Amos Gitai eine Frage, die ihm der Oberstufenschüler Lucien bei einem außergewöhnlichen Treffen im Kommunalen Kino am 12. Dezember gestellt hatte. Die Veranstaltung wurde in Zusammenarbeit mit dem Filmclub des DFG organisiert.

Lucien wollte wissen, ob Amos Gitai angesichts der Spannungen im Nahen Osten und in anderen Teilen der Welt noch Optimismus ausstrahlt. Diese Frage war ein Echo auf eine ähnliche Frage, die Amos Gitai 1982 dem palästinensischen Bürgermeister von Nablus gestellt hatte, der ihm damals antwortete: „Pessimismus ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können.“

Eine reichhaltige und fesselnde Diskussion

Das Gespräch, das von Neriman Bayram, der Leiterin des Kommunalen Kinos, zusammen mit Flavien Le Bouter vom DFG moderiert und von Johannes Remmer, dem ehemaligen Schulleiter des DFG, übersetzt wurde, bot die Möglichkeit, zahlreiche Aspekte des Lebens und der Karriere von Amos Gitai zu erkunden. Das Publikum entdeckte insbesondere die tiefe Verbindung zwischen seiner Vergangenheit als Architekt und seiner filmischen Vision sowie die Einzigartigkeit seiner Filme, die oft von einer zum Nachdenken anregenden Langsamkeit geprägt sind.

Auf die Frage nach seiner Vorliebe für Trilogien erklärte Amos Gitai, dass die von ihm behandelten Themen oft so komplex seien, dass sie einen mehrfachen Ansatz erforderten, ähnlich einem Kaleidoskop, das verschiedene Perspektiven biete. Als Architekt und mit Humor fügte er hinzu, dass ein Tisch mindestens drei Beine haben muss, um stehen zu können!

Ein Gegenmittel gegen die Bilderflut

Ein weiterer Höhepunkt des Austauschs war die Übersättigung mit Bildern im Zusammenhang mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt, Bilder, die man täglich sieht. Amos Gitai erklärte, dass diese Überfülle zu Gleichgültigkeit führen oder, schlimmer noch, die Spannungen anheizen kann. Seiner Meinung nach muss das Kino dieser Logik entgegenwirken. Man müsse das Tempo verlangsamen und der Reflexion Zeit geben. Diese Philosophie spiegelt sich vor allem in seinem neuesten Film „Warum Krieg?“ wider, in dem der Krieg thematisiert wird, ohne gezeigt zu werden. Der Film untersucht den Austausch zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud, in dem der Wissenschaftler den Psychoanalytiker nach den tieferen Wurzeln von Konflikten befragte. Der Film wurde im September 2024 außer Konkurrenz bei den Filmfestspielen von Venedig gezeigt.

Ein Dialog

Amos Gitai ging auch auf einen seiner Sätze ein, den er 2018 bei einem seiner Vorträge am Collège de France geäußert hatte: „Nicht ich politisiere meine Filme, sondern meine Filme politisieren mich“. Diese Überlegung unterstreicht sein Bestreben, den Menschen, die er filmt, eine Stimme zu geben und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Ansichten zu äußern, auch wenn diese von seinen eigenen abweichen. Für Amos Gitai ist das Kino in erster Linie ein Raum des Dialogs, der Grenzen überschreiten kann. Er sieht in dieser Kunst eine wesentliche Aufgabe: Orte zu schaffen, die dem Austausch und dem gegenseitigen Verständnis zwischen den Völkern förderlich sind.

Amos Gitai unterscheidet zwischen zwei künstlerischen Ansätzen: dem Dokumentarfilm und dem Spielfilm. Der Dokumentarfilm, so Gitai, sei wie die Arbeit eines Archäologen, der geduldig die verschiedenen Schichten der Realität und der Erinnerung aufdeckt. Fiktion hingegen sei mit Architektur vergleichbar, einer strukturierten und geplanten Kreation; er selbst bezeichne sich als Filmerbauer.

Ein herzliches Dankeschön an Amos Gitai für diese von Hoffnung geprägte Begegnung, die zum Dialog zwischen den Kulturen einlädt.